Un minirrelato de Enrico Malatesta

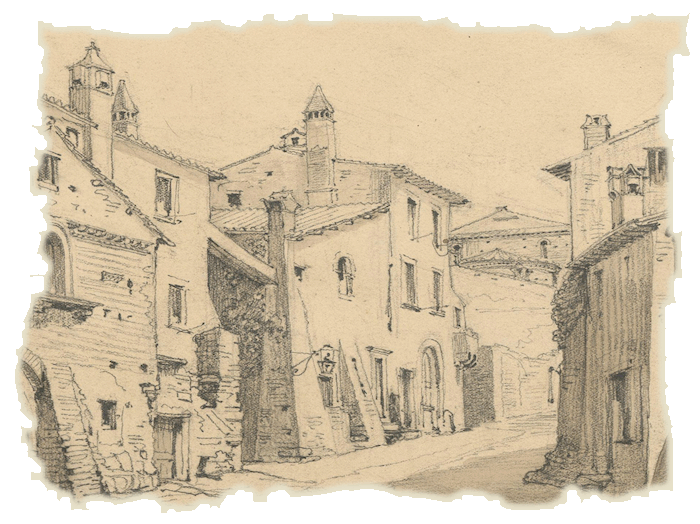

Quienes me conocen saben que no soy amigo de ambientes ruidosos. Siempre soñé con poder retirarme a un lugar apartado y tranquilo, si es que el sistema de pensiones de este país me permite finalizar mi vida laboral sin sobresaltos cuando llegue el momento. Por eso, aunque todavía me quedan unos meses para jubilarme, no pude evitar fijarme en la fachada de aquella antigua casa rural de dos plantas, de aspecto realmente desolado, y aquel cartel de una agencia inmobiliaria que anunciaba su venta como una gran ocasión. Ciertamente, hacer de ese espacio un hogar cómodo y habitable requerirá un gran trabajo e inversión. Pero ¿qué mejor proyecto para mi próxima nueva vida?

Han pasado unos días desde que la vi, y a primera hora de la tarde he acudido a la agencia. Por caprichos de la especulación, aquel trocito de historia terminó siendo propiedad de un banco, que ahora está intentando liquidar una buena parte de sus inmuebles. He observado con sorpresa cómo el agente ha abierto un cajón, ha sacado un pequeño manojo de llaves y me las ha ofrecido, para que pueda ver la casa cuando me parezca oportuno. Según me ha dicho, hace muchos años que nadie pisa la propiedad y aunque él no la ha visto en persona, es seguro que dentro no hay nada de valor. Por eso, aunque normalmente el agente acompaña al posible cliente al inmueble, en este caso me resultará más cómodo verlo a mi ritmo y sin que nadie me moleste. Yo juraría que el muy ladino ha esgrimido esa excusa para ahorrarse el tiempo y la buena cantidad de kilómetros al volante que se requieren para llegar a la casa. Sin embargo, con ello ha convertido mi curiosidad en una aventura.

No he podido esperar. Esta misma tarde he emprendido el camino. No debí haberlo hecho porque la luz mengua muy deprisa en esta época del año. Ya sabía que a buen seguro no habría luz eléctrica y si se me hace tarde sólo cuento con la linterna del coche.

La casa dormida

La casa dormida